¿Y si el pensamiento no viviera solamente dentro de tu cabeza?

Parece una pregunta de ciencia ficción, pero es uno de los interrogantes centrales que plantea la filósofa N. Katherine Hayles. En tiempos donde la inteligencia artificial se cuela en nuestras aulas, correos y chats, entender cómo pensamos —y quiénes piensan— se vuelve urgente. Y ahí entra en escena la cognición distribuida.

¿Qué es la cognición distribuida?

Tradicionalmente, nos enseñaron que pensar es algo que ocurre dentro del cerebro humano, como si fuésemos pequeñas islas racionales flotando en el océano de la realidad. Pero Hayles nos propone una metáfora más actual y poderosa: no somos islas, somos redes.

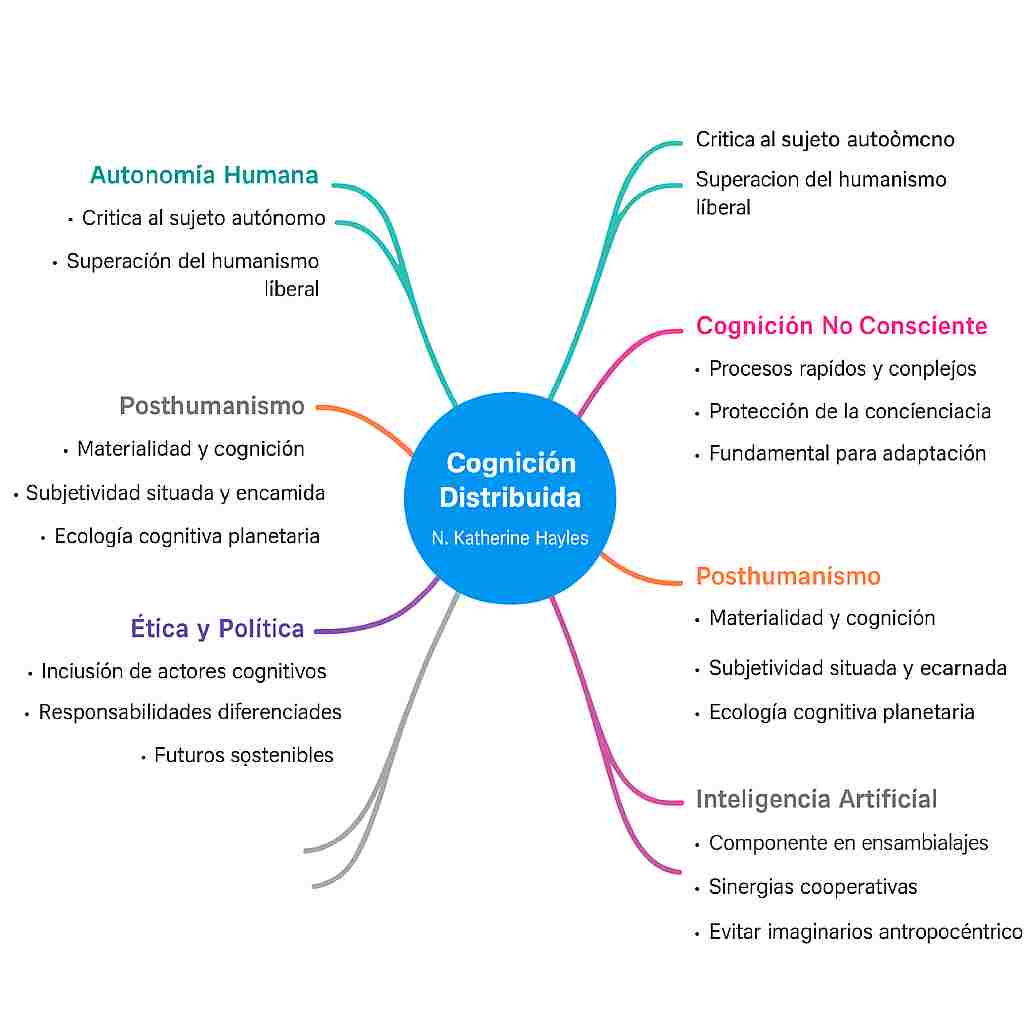

La cognición distribuida es la idea de que el pensamiento no está confinado a la mente humana, sino que se distribuye entre personas, tecnologías, animales, artefactos y entornos. Se trata de un enfoque que desborda los límites del sujeto autónomo y reconoce la importancia de los ensamblajes cognitivos, es decir, combinaciones dinámicas entre humanos, máquinas y otras formas de vida que piensan en conjunto.

Adiós al sujeto soberano

Una de las críticas más potentes que hace Hayles es al humanismo liberal, esa idea —muy moderna— de que somos sujetos autónomos, independientes y autosuficientes. En su obra How We Became Posthuman, desmonta esta visión y nos invita a repensar la cognición como una actividad compartida y situada.

El conocimiento, dice, no se aloja solamente en tu cabeza, sino que fluye entre dispositivos, espacios y cuerpos. Pensemos, por ejemplo, en cómo usamos buscadores, asistentes virtuales o hasta pizarras colaborativas: nuestro “pensar” ya es colectivo y mediado por tecnología.

La cognición no consciente: el backstage del pensamiento

Otra de las claves del pensamiento de Hayles es la cognición no consciente. A diferencia del inconsciente freudiano, esta no tiene deseos ocultos ni traumas reprimidos. Se trata de procesos complejos, rápidos y adaptativos que ocurren fuera del foco de la conciencia, pero que son vitales para nuestra supervivencia.

¿Alguna vez frenaste el auto antes de darte cuenta del peligro? ¿Te sorprendiste escribiendo una palabra mientras pensabas en otra cosa? Esa es la cognición no consciente en acción. Y Hayles sostiene que también está presente en otros organismos y sistemas técnicos, formando parte de ese gran ensamblaje cognitivo global que ella llama “cognosfera”.

Posthumanismo y ecología cognitiva

Aquí es donde el concepto se vuelve verdaderamente transformador: si pensamos con otros (humanos, animales, máquinas), entonces también tenemos que replantear quiénes somos. Desde una mirada posthumanista, Hayles propone abandonar el antropocentrismo y pensar en una subjetividad situada y encarnada, profundamente conectada con su entorno físico, material y tecnológico.

Esta perspectiva abre la puerta a lo que ella llama una ecología cognitiva planetaria, donde todos los agentes —no solo los humanos— tienen un papel en la producción de conocimiento. Ya no se trata de dominar el mundo desde la razón, sino de aprender a pensar con él.

Ética, política e inteligencia artificial

Como es lógico, todo esto tiene consecuencias éticas. Si reconocemos que hay múltiples actores cognitivos, entonces debemos construir sistemas sociales y políticos que los incluyan y respeten. La IA, por ejemplo, no debe entenderse como una amenaza ni como un dios digital, sino como un aliado potencial dentro de los ensamblajes distribuidos.

Eso implica diseñar políticas públicas y tecnologías que promuevan sinergias cooperativas, en lugar de reproducir imaginarios distópicos o antropocéntricos. En palabras simples: no se trata de que la máquina nos reemplace, sino de que aprendamos a pensar juntos.

La cognición distribuida nos invita a abandonar viejas ideas sobre la mente y abrazar una visión más amplia, cooperativa y compleja del conocimiento. En el aula, esto nos interpela directamente: ¿cómo enseñamos a pensar en red?, ¿cómo valoramos otras formas de inteligencia?, ¿cómo construimos un aprendizaje que no sea exclusivamente humano, pero sí profundamente ético?

Quizás ha llegado el momento de dejar de pensar en términos de cerebros individuales, y empezar a hablar de redes vivas, complejas y compartidas. Al fin y al cabo, como decía Hayles, “no somos individuos aislados —somos nodos en una red de pensamiento global”.